Am 5. und 6.November 1923 zogen Berliner plündernd und prügelnd durch das jüdische Scheunenviertel/ Vor allem „Ostjuden“ dienten als Sündenböcke für die galoppierende Inflation/ Nur mangelhafter Schutz durch die Polizei.

Pogrome gegen Fremde haben ihre Tradition in Deutschland, und diese Tradition beginnt keineswegs erst mit der Naziherrschaft. In diesen Tagen jähren sich in Berlin zum 69. Mal Ereignisse, die man in den Geschichtsbüchern vergeblich sucht, die aber angesichts der vielfältigen Parallelen zu aktuellen Geschehnissen durchaus des Erinnerns wert sind. Am 5. und 6.November 1923 zogen Berliner Bürger plündernd und prügelnd durch das hauptsächlich von orthodoxen jüdischen Einwanderern bewohnte Scheunenviertel.

Es war das Berlin der Hyperinflation – das Deutsche Reich war aus dem Ersten Weltkrieg hochverschuldet hervorgegangen und hatte die Finanzierungslücken der Folgejahre durch fortgesetztes Betätigen der Notenpresse ausgeglichen. Die Lebenshaltungskosten waren am 5. November 1923 auf das 98,5milliardenfache der Vorkriegszeit gestiegen, meldete das Statistische Reichsamt. Die Bauern hielten ihr Getreide zurück, die Großhändler das Mehl, die Bäcker das Brot.

Die Arbeitslosenkurve hatte einen rasant ansteigenden Verlauf genommen. Die Unterstützungskassen waren dazu übergegangen, einen Teil ihrer Zahlungen in wertbeständigen Zahlungsmitteln zu leisten und machten damit das Chaos perfekt, denn außer geschäftstüchtigen Devisenhändlern konnte kaum einer die diversen Geldsorten, die sich im Umlauf befanden, auseinanderhalten.

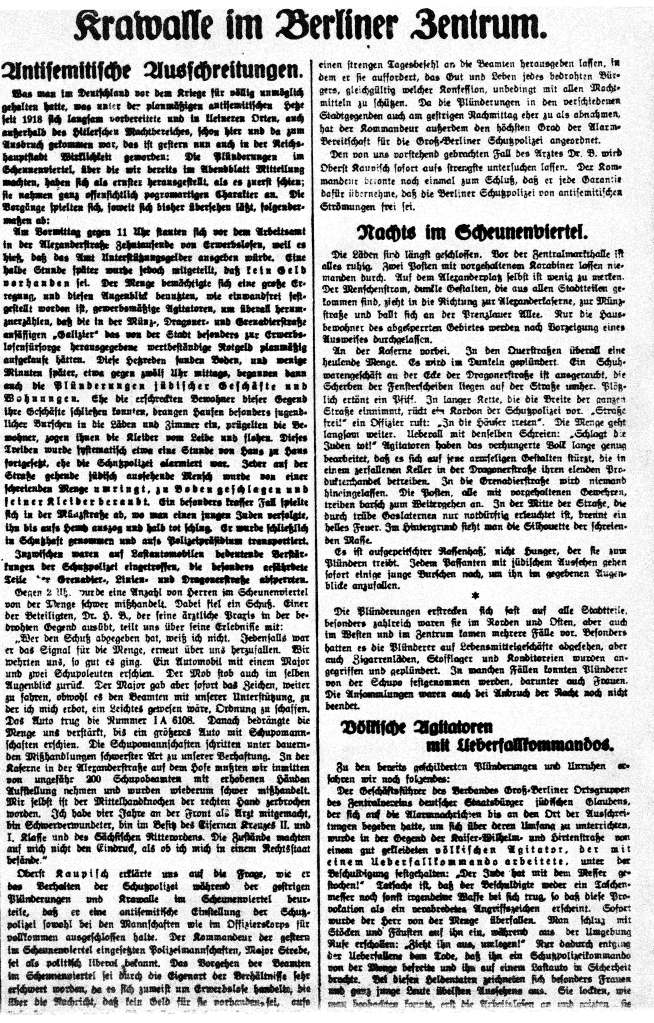

Ein erneuter Sturz der Reichsmark an der New Yorker Börse, der am Samstag, dem 3. November, bekannt wurde, führte zu Menschenansammlungen vor den Bäcker- und Fleischerläden und ersten Plünderungen. Aber erst als die städtische Preisprüfungsstelle am Montag bekanntgab, der Brotpreis betrage ab sofort 140 Milliarden Mark, kam es in beinahe allen Stadtbezirken zu Plünderungen. Das Vorgehen der Plünderer war keineswegs einheitlich. Wurde bei dem Überfall auf einen Brotwagen in Moabit der Kutscher gezwungen, sein Brot zwangsweise zu einem „gerechten Preis“ abzugeben, oder forderten in Kreuzberg Erwerbslose, während sie ihre Karten vorzeigten, von einem Händler Lebensmittel und gestatteten ihm anschließend, die Nummern der Karten zu notieren, so unterschied sich die Vorgehensweise im Scheunenviertel erheblich. Die Vossische Zeitung berichtete: „Am Vormittag gegen 11 Uhr stauten sich vor dem Arbeitsamt in der Alexanderstraße Zehntausende von Erwerbslosen, weil es hieß, dass das Amt Unterstützungsgelder ausgeben würde. Eine halbe Stunde später wurde jedoch mitgeteilt, dass kein Geld vorhanden sei. Der Menge bemächtigte sich eine große Erregung, und diesen Augenblick benutzten, wie einwandfrei festgestellt worden ist, gewerbsmäßige Agitatoren, um überall herumzuerzählen, dass die in der Münz-, Dragoner- und Grenadierstraße ansässigen ,Galizier‘ das von der Stadt besonders zur Erwerbslosenfürsorge herausgegebene wertbeständige Notgeld planmäßig aufgekauft hätten. Diese Hetzreden fanden Boden, und wenige Minuten später, etwa gegen zwölf Uhr mittags, begannen dann auch die Plünderungen jüdischer Geschäfte und Wohnungen. Ehe die erschreckten Bewohner dieser Gegend ihre Geschäfte schließen konnten, drangen Haufen besonders jugendlicher Burschen in die Läden und Zimmer ein, prügelten die Bewohner, zogen ihnen die Kleider vom Leib und flohen. Dieses Treiben wurde systematisch etwa eine Stunde von Haus zu Haus fortgesetzt, ehe die Schutzpolizei alarmiert war. Jeder auf der Straße gehende jüdisch aussehende Mensch wurde von einer schreienden Menge umringt, zu Boden geschlagen und seiner Kleider beraubt.“

Als Ecke Grenadier-/Hirtenstraße ein Ausgeplünderter in das Geschäft des Schlachtermeisters Silberberg flüchtete, nahm dieser ihn in Schutz. Als die Menge den Laden daraufhin stürmen wollte, stellten sich ihr der Schlachter und sein Schwiegersohn, mit ihren Beilen bewaffnet, entgegen und wurden selbst durch Messerstiche so schwer verletzt, dass beide ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten, wo Silberberg seinen Verletzungen erlag. Trotz des Eingreifens der Polizei verstärkten sich während der Nachmittagsstunden die Ausschreitungen im Scheunenviertel weiterhin und hielten bis in die Nacht hinein an.

Da die Polizei nur Bewohner des Scheunenviertels nach Ausweiskontrolle passieren ließ, ballten sich Menschenansammlungen an den Absperrungen und skandierten Parolen wie: „Schlagt die Juden tot!“ In den folgenden Tagen kam es noch zu weiteren Plünderungen und Plünderungsversuchen, allmählich kehrte aber wieder Ruhe ein. Die Dimension der angewandten Gewalt im Scheunenviertel war eine andere als in anderen Gegenden. Da wurden Firmenschilder abgerissen und Schaufenster von Läden, die bereits ausgeplündert waren, zertrümmert, da wurde in Privatwohnungen eingedrungen und diese demoliert, da wurden vermeintliche Devisenhändler zu Boden gestoßen, wenn sie sich weigerten, ihr Geld herauszugeben, ausgezogen und misshandelt. Um ihre Kleidungsstücke entbrannten heftige Kämpfe, da in ihnen eingenähte Geldbeträge vermutet wurden. Allerdings fanden die geraubten Kleidungsstücke als solche auch begehrliche Abnehmer.

War die Polizei in Charlottenburg – die Gegend um Kant-, Pestalozzi- und Bismarckstraße war ein weiteres Zentrum der Ausschreitungen – seit den frühen Morgenstunden des Montags präsent und verhinderte Plünderungen beziehungsweise verhaftete viele Täter noch am Tatort, so war im Scheunenviertel bis in die Nachmittagsstunden kaum ein Eingreifen der Ordnungskräfte zu vermelden. Hier wurde eine auffallend defensive Strategie angewendet. Allenfalls wurden Verfolgte und Überfallene in Schutzhaft genommen. Die Vossische Zeitung veröffentlichte die Schilderungen eines im Scheunenviertel praktizierenden jüdischen Arztes. Er schilderte, wie ein Polizeimajor in Begleitung zweier Schutzpolizisten im Auto an ihm vorbeifuhr, als er und andere Leidensgenossen von der Menge angegriffen und misshandelt wurden, obwohl es seiner Ansicht nach den Polizisten ein Leichtes gewesen wäre, einzuschreiten. Später wurde der Arzt in Schutzhaft genommen und schilderte auch diese Begebenheit: „Die Schupomannschaften schritten unter dauernden Mißhandlungen schwerster Art zu unserer Verhaftung. In der Kaserne in der Alexanderstraße auf dem Hofe mußten wir inmitten von ungefähr 200 Schupobeamten mit erhobenen Händen Aufstellung nehmen und wurden wiederum schwer mißhandelt. Mir selbst ist der Mittelhandknochen der rechten Hand zerbrochen worden. […] Die Zustände machten auf mich nicht den Eindruck, als ob ich mich in einem Rechtsstaat befände.“

Behördliche Repressionen gegen die sogenannten „Ostjuden“ standen in der Weimarer Republik auf der Tagesordnung. Die zumeist orthodoxen, allein durch ihr Äußeres auffälligen Einwanderer waren in den letzten Dekaden des 19.Jahrhunderts aus Furcht vor Pogromen aus Russland, Rumänien und anderen osteuropäischen Staaten nach Deutschland gekommen, wohin ihre Vorfahren wiederum vor mittelalterlichen Verfolgungen in Mittel- und Westeuropa geflüchtet waren. Außerdem hatten die deutschen Behörden während des Ersten Weltkrieges versucht, ihren Arbeitskräftebedarf mit der Anwerbung und Zwangsrekrutierung von osteuropäischen Arbeitern, insbesondere aus den von Deutschland besetzten und überwiegend von Juden bewohnten Teilen Polens, zu decken. In den Wochen der Kapitulation und danach wurden die meisten ausländischen jüdischen Arbeiter, die oft in der Rüstungsindustrie tätig gewesen waren, von ihren Arbeitsstellen entlassen und standen sowohl mittel- als auch arbeitslos da. Obwohl sie zum größten Teil proletarischer Herkunft waren, sahen sich viele von ihnen so gezwungen, ihren Lebensunterhalt durch Schwarzmarkt- und Schiebergeschäfte zu bestreiten, soweit es ihnen nicht gelang, sich durch Unterbieten von Lohnforderungen reguläre Arbeitsplätze zu beschaffen. Sie fristeten ihr Leben, so gut es ging, und bauten in manchen Städten ihre eigenen subkulturellen Zentren auf. Das bekannteste war das Berliner Scheunenviertel rund um die Grenadier-, Linien- und Dragonerstraße (heute [1992]: Almstadt-, Wilhelm-Pieck- und Max-Beer-Straße). Nur ein paar hundert Meter nordwestlich des Alexanderplatzes gelegen, bot dieses heruntergekommene Wohnquartier, das daneben ein Zentrum der Prostitution und der Berliner Kleinkriminellen war, den Einwanderern eine geradezu erbärmliche erste Heimstatt. Für viele sollte es nur eine Zwischenstation auf dem erhofften Weg nach Übersee oder zumindest in ein besseres Wohnviertel sein. Es verging kein Jahr in der Frühphase der Weimarer Republik, in dem das „Ostjudenproblem“ oder gar die „Ostjudengefahr“ nicht Gegenstand erregter Debatten im preußischen Landtag war. Die antisemitischen Maßnahmen öffentlicher Stellen und die Vorurteile des „kleinen Mannes auf der Straße“ standen in einer Beziehung der Wechselwirkung zueinander. Die „Ostjuden“ wurden insbesondere für Ernährungsengpässe und Wohnungsknappheit der Nachkriegszeit verantwortlich gemacht.

Dabei machte die Häufigkeit diese Vorwürfe diese selbst schon wieder zu Stereotypen. In der mildesten Form lauteten sie, dass man nicht wisse, ob das Brotgetreide reiche und ob man angesichts der Geldentwicklung genügend zukaufen könne. Deshalb sei es unmöglich, Fremden Asyl zu gewähren und sie „an der Schüssel, in der schon nichts vorhanden ist“, teilhaben zu lassen. So der DVP-Abgeordnete von Eynern 1922 im preußischen Landtag.

Auf Anordnung des preußischen Innenministers Heine (SPD) waren die Grenzen bereits im November 1919 gesperrt worden, um weitere Einwanderungen von „Ostjuden“ zu verhindern. Im März 1920 glaubte die preußische Regierung, General von Seeckt entgegenkommen zu müssen, dessen Reichswehr gerade dem Kapp- Putsch tatenlos zugesehen hatte und der in einem Memorandum vom 16.3. 1920 die Internierung aller Berliner „Ostjuden“ gefordert hatte. Sie ließ wahllos 250 „Ostjuden“ verhaften und in einem Militärlager internieren. In den folgenden Wochen und Monaten fanden weitere Razzien und Hausdurchsuchungen in Berlins „ostjüdischen“ Zentren statt.

Bereits in ihrer Sitzung vom 27.12. 1919 hatte die preußische Staatsregierung grundsätzlich die Einweisung aller „unerwünschter Ostjuden in spezielle Lager“ beschlossen. War unter dem sozialdemokratischen Innenminister Severing im November 1920 – gegen seine eigene Stimme – dieser Beschluss in die Tat umgesetzt worden und die beiden Konzentrationslager [sic!] Stargard und Cottbus zu diesem Zweck eingerichtet worden, so verschlechterte sich die Lage der „Ostjuden“ mit der Ablösung Severings durch Dominicus (DDP) im Frühjahr 1921 noch erheblich. Unter ihm wurden „unerwünschte Ausländer“, also zumeist solche ohne gültige Ausweispapiere, im großen Umfang interniert. Die beiden Konzentrationslager wurden erst im Dezember 1923 aufgelöst, nachdem in der Presse über die skandalösen und menschenverachtenden Zustände im Lager Stargard berichtet worden war.

Als die Presse in den Novembertagen 1923 vereinzelte Kritik am zögerlichen Einschreiten der Polizei im Scheunenviertel übte, erklärte Oberst Kaupisch, Kommandeur der Berliner Schutzpolizei, dass er eine antisemitische Einstellung der Schutzpolizei sowohl bei Mannschaften wie im Offizierskorps für vollkommen ausgeschlossen halte. Dennoch hielt er es für notwendig, am Montagnachmittag einen Tagesbefehl herauszugeben, in dem er seine Beamten aufforderte, das Gut und Leben jedes bedrohten Bürgers, gleichgültig welcher Konfession, unbedingt mit allen Machtmitteln zu schützen. Gegenüber einem Reporter des Berliner-Lokal-Anzeigers machte Kaupisch am Mittwoch die „östlichen Einwanderer“ für die Ausschreitungen verantwortlich.

Im Verlauf des Dienstages, dem 6.11. 23, wurde der Polizeieinsatz dann auch im Scheunenviertel massiv. Mit Maschinengewehren ausgerüstete Panzerwagen patrouillierten durch die Straßen, erstmals wurden Gummiknüppel an 2.000 Schutzpolizisten ausgegeben, Rädelsführer verhaftet und zeitweise sogar der Einsatz der Reichswehr erwogen. Auf den Schutz durch die Polizei wollten sich viele der potentiellen Opfer aber nicht mehr verlassen. Während die größeren Kaufhäuser Posten aufstellen ließen, blieb den jüdischen Bewohnern des Scheunenviertels am Dienstag bestenfalls die Flucht zu Bekannten und Verwandten in ruhigere Stadtteile.

Das Reichsernährungsministerium setzte bereits am Dienstag den Brotpreis wieder herab und sprach von einem Rechenfehler, woraufhin sich der Zweckverband der Bäckermeister Großberlins beeilte, mitzuteilen, dass es keinerlei Erstattungen an Verbraucher geben könne, die den Preis von 140 Milliarden gezahlt hätten.

Um allen Gefährdungen der wirtschaftlichen und politischen Wiedereingliederung Deutschlands in die Staatengemeinschaft entgegenzuwirken – im amerikanischen Kongress war die Ansicht vertreten worden, aufgrund der antisemitischen Exzesse Unterstützungszahlungen aufzuschieben– kabelte das halbamtliche Wolffsche Telegrafenbüro nach ein paar Tagen in alle Welt: „Alle Nachrichten von Judenpogromen in Berlin und Deutschland sind erfunden.“

„Die Ostjudenplage wird, da es sich hier nicht nur um lästige, sondern um höchst gefährliche Ausländer handelt, in ihrer jetzigen Duldung und wohlwollenden Behandlung künftighin politisch, wirtschaftlich und gesundheitlich die furchtbarsten Gefahren zeitigen.“ (Der sozialdemokratische Polizeipräsident Ernst in einem Bericht an den preußischen Innenminister vom 9.6. 1920).

(Das ist ein Artikel, den ich im Berliner Lokalteil der Taz vom 6.11.92 veröffentlicht habe. Ich habe lediglich die Rechtschreibung behutsam angepasst und die Abbildungen eingefügt.)

Lesetipps zu Hintergrund und Vertiefung des Themas:

Eike Geisel, Im Scheunenviertel, Berlin (1981)

Verena Dohrn (Hg.) / Gertrud Pickhan (Hg.), Transit und Transformation: Osteuropäisch-jüdische Migranten in Berlin 1918 – 1939 (Charlottengrad und Scheunenviertel), Göttingen (2010)

Patrice G. Poutrus, Die antisemitischen Ausschreitungen im Berliner Scheunenviertel 1923. Zur Berichterstattung der Wiener Tagespresse, in: S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods, Documentation. 2 (2015) 2, 56-72

Stiftung Jüdisches Museum Berlin (Hg.) et al, Berlin Transit: Jüdische Migranten aus Osteuropa in den 1920er Jahren, Göttingen (2012). Katalog zur gleichnamigen Ausstellung: https://www.jmberlin.de/berlin-transit/ausstellung/orte.php

Dirk Walter, Antisemitische Kriminalität und Gewalt: Judenfeindschaft in der Weimarer Republik, Bonn (1999)

Reiner Zilkenat, Die antisemitische Saat ist nun in Berlin aufgegangen. Der Pogrom am 5. Und 6. November 1923, in: Verein Stiftung Scheunenviertel (Hg.), Das Scheunenviertel. Spuren eines verlorenen Berlins, Berlin (1994), 95-101

Reiner Zilkenat, Der Holocaust – Niemand konnte ihn vorhersehen? Niemand kann ihn erklären? Zur Entwicklung des Antisemitismus in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert, Rosa-Luxemburg-Stiftung –Gesellschaftsanalyse und Politische Bildung – Seminarmaterialien, Berlin – Brandenburger Bildungswerk e. V., Berlin (2014)

Online: https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Themen/Rechtsextremismus/zilkenat.pdf

Neueste Kommentare